Photographier les minéraux

Qu’elle réponde à des visées documentaires (archivage de collections, illustration d’articles scientifiques), commerciales (vente par correspondance) ou, comme c’est ici le cas, à des intentions artistiques, l’image des minéraux est soumise aux deux mêmes postulats qui régissent, selon des dosages différents, la photo d’identité comme le portrait d’art : décrire le sujet de la façon la plus fidèle possible et le représenter sous son jour le plus flatteur. Ces deux exigences sont bien souvent antagonistes, mais la première ne saurait plier sans conditions devant la seconde. Nous ignorerons donc dans ces lignes les falsifications et autres altérations qu’autorisent les puissants outils de retouche numérique comme Photoshop, par ailleurs bien utiles pour compenser, à l’image, la perte d’une des dimensions de l’espace.

Contrairement à une sculpture fabriquée par l’homme, qu’on peut regarder sans déconvenue sous tous ses angles (surtout s’il s’agit, par exemple, d’une Vénus callipyge), un spécimen minéral est rarement sans défaut. L’angle unique de la prise de vue en deux dimensions jette un voile sur d’éventuels points de vue disgracieux en même temps qu’il permet les jeux d’éclairage complexes communément mis en œuvre dans la photographie d’objets. Les éclairages ponctuels par l’arrière sont ainsi une constante dans la photo des cristaux un peu opaques ou denses et en appoint dans presque tous les cas, ainsi que les réflecteurs destinés à déboucher une ombre, ou le drap noir (dénommé « borniol ») à adoucir les reflets, auxiliaires difficiles à installer dans une vitrine. Ces procédés ne se substituent que très partiellement à la possibilité de déplacer le regard pour révéler l’opalescence, le chatoiement, les miroitements ou le pléochroïsme d’un minéral. Ils ont accompagné les débuts de la photographie, de même que celui qui consiste à caresser l’objet d’un faisceau lumineux pendant une longue pause, en insistant sur les parties à mettre particulièrement « en lumière », et les photos qui suivent les ont abondamment exploités.

Maintenant comme jadis, la boîte à outils d’un photographe d’objet s’apparente à celle d’un bricoleur, qui adapte son matériel à ses besoins plutôt que de s’en accommoder. Mais avec la généralisation de l’enregistrement numérique, un pas de plus a été franchi dans le « bricolage », que ne permettaient pas, même les plus complexes manipulations de laboratoire, comme le dye transfer :

- l’étalonnage des couleurs qui exigeait l’usage suivi d’un même numéro de série des émulsions développée dans un même laboratoire, d’un éclairage stable contrôlé par un thermocolorimètre et d’une panoplie de filtres, a été congédié par le réglage électronique de la balance des blancs.

- De la même façon, les tentatives très infructueuses pour jouer sur les paramètres de l’espace colorimétrique (luminosité, saturation, contraste) et la netteté de l’image argentique, deviennent de la routine dans le traitement des fichiers dits « raw ».

- De nombreux logiciels permettent maintenant d’affiner ces réglages, de redresser les perspectives beaucoup plus facilement qu’avec les mouvements d’une chambre, plus généralement de jouer sur la géométrie de l’image (pour procéder, par exemple, à des montages panoramiques parfaitement homogènes) et de nettoyer facilement, voire automatiquement, les clichés de leurs poussières et autres accrocs véniels de la prise de vue, puisqu’on n’a plus à subir ceux du laboratoire.

- On objecte souvent à la photo numérique l’apparition de « bruit » dans les basses lumières ou, ce qui revient au même, lors de l’utilisation d’une « sensibilité » élevée. Les souvenirs de l’ektachrome développé pour 1600 ASA ou de l’Ansco 500, si gracieusement utilisé en variante des flous artistiques, alimenteraient ici une polémique bien inutile : les prises de vues numériques sont en bien moindre délicatesse qu’on ne l’entend souvent -et en tout cas que les inversibles couleur- avec les poses longues.

Les photos ci-après ont aussi largement bénéficié de ces nouvelles commodités, en particulier celle que les anglo-saxons désignent par l’acronyme HDR (High Dynamic Range imaging : imagerie à grande gamme dynamique), fonction à laquelle on accède, par exemple, dans les versions récentes de Photoshop, par la rubrique automatisation du menu fichier et à laquelle sont dédiés de nombreux logiciels, dont certains gratuits (Photosphere, Qtpfsgui). Ce procédé consiste à combiner plusieurs clichés du même échantillon réalisés avec des expositions différentes -ce qu’on appelle du navrant anglicisme « bracketer »- ou, à défaut, traités de façons différentes à partir d’un même fichier « raw », de façon à fournir le maximum de détails dans toutes les zones et à toutes les valeurs de l’image. Cet effet a parfois été exploité ici pour atténuer le miroitement (aussi généralisé que racoleur, comme l’amplification du contraste et de la saturation) si nuisible à la lisibilité des faces réfléchissantes des agrégats cristallins. Adoucir ou retrancher ces faces-miroirs représente la principale difficulté de ce genre de prise de vues et demande souvent la patiente mise en place de nombreux petits « borniols ».

On réprouve, souvent à juste titre, les abus de la fusion HDR et le travers kitsch de nombreuses photos qui en résultent et foisonnent sur internet, mais comme c’est le cas de nombreux artifices, on peut aussi les mettre au service d’une meilleure approximation de la réalité visuelle.

Les photographes actuels ont souvent la nostalgie d’un « climat », attribué à la chimie de naguère, et qu’aurait perdu l’image numérique. Il s’agit en particulier des flous de mise au point qui encadrent et font ressortir les portraits, pour lesquels a été forgé le néologisme « bokeh » et pour la restitution artificielle desquels ont été conçus des objectifs spéciaux. Cet effet, ou plutôt ce manque d’effet, résulte de l’augmentation de la profondeur de champs (qui est, rappelons le, fonction inverse du grossissement du sujet sur le plan focal, et donc, à champs identiques, assimilable à la taille de la fenêtre de prise de vue) par l’utilisation de capteurs numériques sensiblement plus petits que les habituels supports argentiques. Pour ceux qui ont dû renoncer aux splendeurs du grand format parce que le diaphragme 1:64 -ou pire- de leur objectif apochromatique ne suffisait pas à reproduire une druse d’annabergite (au hasard) de 2 cm de profondeur avec une netteté décente, un capteur APS-C (16 x 25 mm) de 14 millions de pixels est un miracle, surtout s’il est assisté d’un logiciel qui corrige vignetage, aberrations chromatiques et distorsions.

Ont été utilisés ici : des appareils numériques de format 24 x 36 pour les clichés destinés à des agrandissements importants et APS-C dans le cas où la profondeur de champs est primordiale ; les appareils dont le capteur 2/3″ dépasse maintenant 10 millions de pixels et la mise au point descend à quelques centimètres peuvent aussi être utilisés à condition de renoncer aux avantages du reflex et du format « raw ». Dans la mesure où la photo des minéraux exploite médiocrement les délicates nuances des capteurs à très grands photosites, aucun besoin de louer un dos grand ou moyen format et d’aller dépoussiérer l’appareil approprié ne s’est fait sentir.

L’éclairage traditionnel (flash de studio et autre matériel encombrant et peu mobile) n’étant ni nécessaire ni adapté à ces photos finalement assez « intimistes », chacun a coutume d’y accommoder les lumières du quotidien qui s’assortissent plutôt bien aux réflecteurs en papier d’aluminium et aux méchants bouts de serge noire fixés au « gaffeur » sur des supports de fortune. La sensibilité de nombreux minéraux à la chaleur doit nous faire proscrire les antiques photo-floods et leurs descendants : un ami a vu un jour son plus beau cristal d’aigue-marine exploser sous des lampes halogènes qui en avaient fait bouillir les inclusions liquides. Les LED blanches offriront tous les avantages idoines (petites, solides et économiques, on peut les coller à un cristal de soufre sans risque d’en faire du gravier) lorsque leur spectre approchera celui de la lumière de référence qui est celle du soleil. A défaut, on voit sur la photo ci-contre une adaptation, sur de vieux réflecteurs Balcar et autre matériel recyclé, d’ampoules fluorescentes plutôt utilisées pour faire pousser de la marijuana dans des placards ou s’adonner à la luminothérapie. Bien que, contrairement aux LEDs, leur taille et leur forme ne permettent, hélas, ni de les dissimuler derrière un petit cristal (on utilisera un étroit panneau réfléchissant ou même un miroir) ni d’obtenir un éclairage ponctuel, leur indice de rendu des couleurs très élevé (98 %) en fait de remarquables substituts de la lumière naturelle.

Le choix presque systématique d’un fond noir a parfois été critiqué : si la vogue des arrière-plans à textures ou de couleurs vives (dans les complémentaires, souvent, du spécimen qu’elles prétendaient mettre ainsi en relief) semble passée, il s’affronte encore à celle des dégradés avec halo lumineux à l’appui. Sans intention stylistique, le noir a la vertu d’une absolue neutralité ; sans prétention esthétique, il ne distrait pas le regard de l’objet qui en a une éminente. Si le minéral lui-même est sombre, un fond plus clair ne fera qu’en découper la silhouette, ne lui apportera ni éclat ni couleur et ne fera qu’accentuer l’impression de sombreur. Obtenir, sur un plan horizontal légèrement réfléchissant (grâce auquel un timide reflet signale que la pièce ne flotte pas dans une abyssale apesanteur) raccordé à un « cyclo » en velours, un noir profond exempt de poussières et des réflexions des multiples sources lumineuses, était un cauchemar avec la photo argentique. C’était même totalement impossible pour une prise de vues à la lumière diffuse d’un ciel voilé qui, avec une température de couleurs voisine de 5400° K -chose précieuse pour l’inversible couleur- garantissait toujours des images d’une qualité convenable. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles les fonds de fantaisie ont connu une telle popularité. Les sortilèges de l’image numérique -filtres anti-poussières, « collage » des noirs, et ainsi de suite- rendent maintenant l’entreprise presque triviale pour peu que le fond soit uni. Il est vrai cependant que l’impression de limpidité d’un cristal est souvent mieux traduite par un fond dont on retrouve les mêmes nuances de couleur ou de valeurs (voir la triple macle de quartz associée au chapitre Quelques minéraux de la collection d’Orso M.) sur l’arrière-plan et à travers le cristal. Mais les procédés utilisés fixent les contraintes de style au moins autant que la réciproque.

Voici en conclusion, ce que serait, dans un raisonnable souci de parcimonie, le matériel approprié à des photos du genre de celles qui suivent :

- Un boîtier numérique au format 24×36 ou APS-C, muni idéalement d’un objectif de macrophoto (Tamron et Sigma proposent, pour des prix raisonnables, d’excellentes focales fixes communes aux APS et aux pleins formats, adaptables à toutes les marques d’appareils) ou, à défaut, d’une moyenne ou longue focale équipée de bagues-allonge ou d’une bonnette de bonne qualité. Pour les nostalgiques de la chambre d’atelier, il existe des objectifs à bascule fabriqués par Canon, Nikon et Arax, une société ukrainienne dont les 35 et 80 mm s’adaptent à presque tous les boîtiers reflex. Cependant, les reliefs minéraux se déployant en général dans les trois dimensions de l’espace, la célèbre loi de Scheimpflug a toutes les chances d’en laisser une de côté. Mais la principale qualité à attendre de cet appareil est qu’il fournisse des clichés dans un format « raw ».

- Les plus vétilleux de ceux qui considèrent les applications fournies par les fabricants d’appareils reflex ou Camera Raw de Photoshop pour développer ce format comme trop rudimentaires apporteront leurs faveurs à des logiciels comme DxO ou Silverfast. C’est Lightroom qui a été utilisé ici dans les rares cas où des réglages « pointus » étaient nécessaires (en général pour compenser une négligence à la prise de vues).

- Trois ampoules fluorescentes d’une vingtaine de watts à indice de rendu des couleurs de 95 % ou plus (ici, des Lumbio) qu’on trouve facilement sur internet. Une ampoule puissante (100 à 150 watts) du même métal pour éclairer par-derrière les cristaux médiocrement transparents : un indice de rendu des couleurs moyen est suffisant lorsque la lumière est puissamment filtrée par le cristal lui-même. On les adaptera à n’importe quelle lampe mobile et orientable et d’excellents réflecteurs pourront être bricolés avec du papier d’aluminium.

- Une table en verre, un pied d’appareil photo bien stable, un déclencheur à distance, 1 mètre de velours noir, des plaques de plastique noir (elles se raient très vite), des diffuseurs (calque), des réflecteurs (polystyrène expansé et aluminium ménager), leur contraire (papier, carton et tissu noir), et tout ce qu’il faut de supports, potences, bras articulés, pinces, « clamps » et adhésifs en tout genre pour maintenir ce petit monde dans la position qui lui sera assignée. Aucun filtre, même polarisant n’a été utilisé ici.

Le reste est affaire de style personnel et traduit la façon dont chacun voit les minéraux et ce qu’il veut en montrer.

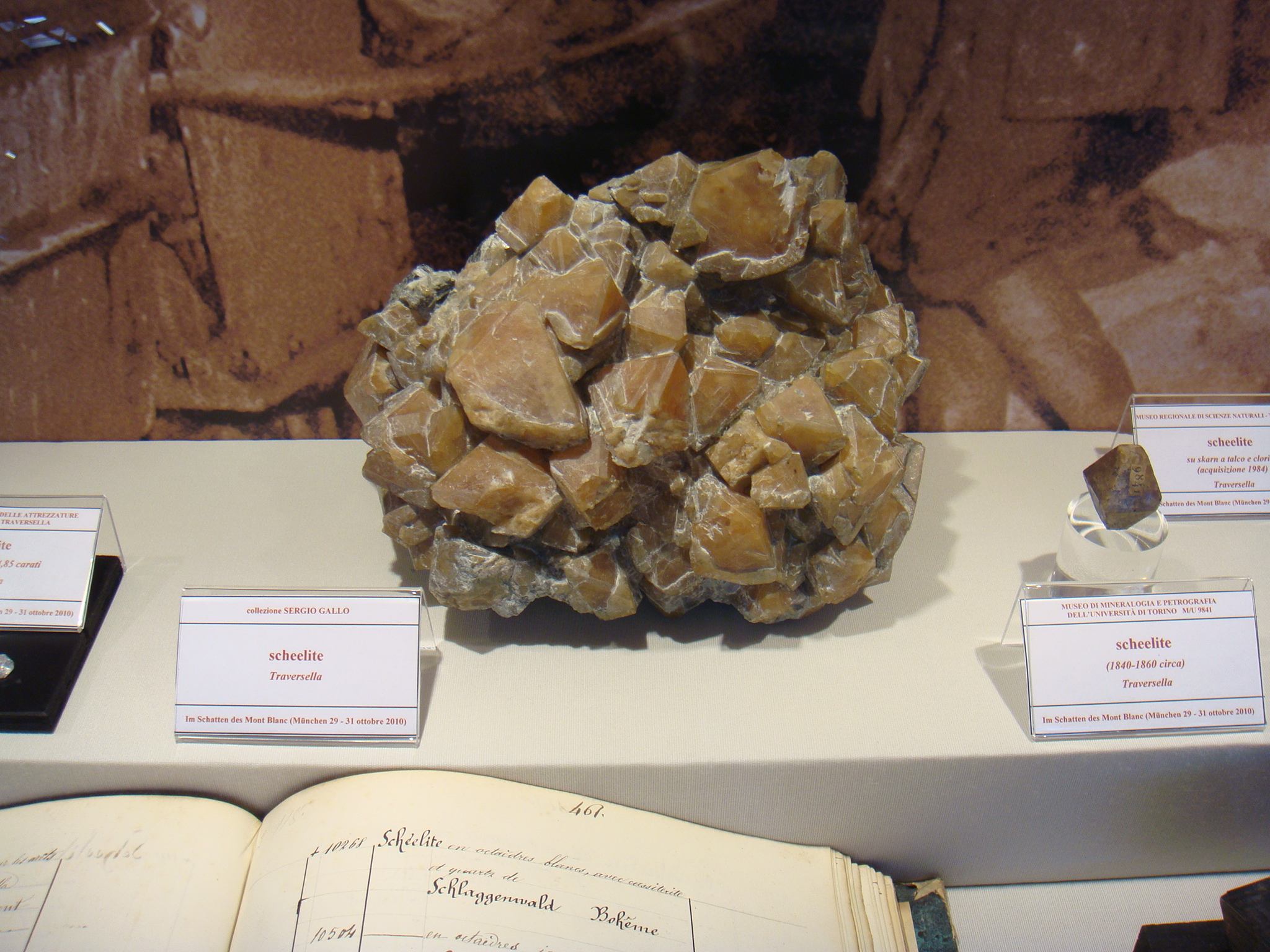

Sur la deuxième photo, on voit, au centre, un appareil muni d’un capteur 24 x 36 de 24,6 mégapixels et d’un objectif de macrophoto de 90 mm. La tourmaline et le béryl posent devant un fond de velours et sur une plaque de plastique satiné noirs. Sur la gauche, on distingue, derrière deux petits « borniols » en papier Canson « réglisse » qui peuvent aussi lui servir de coupe-flux, une lampe fluorescente de 23 watts, fortement grossie par une lentille de Fresnel en plastique destinée à en resserrer le faisceau. On trouve, à droite, deux accessoires d’appoint tout à fait optionnels, dont la couleur, filtrée par une gélatine type 81 est suffisamment fiable pour l’usage qui en est fait :

- Une plaque lumineuse en nid d’abeilles qui, éteinte, fait office de réflecteur et joue, allumée, un rôle analogue un peu accentué.

- Une lampe à filament ponctuel destiné à l’éclairage des cristaux par l’arrière.